Celui-là, il m’aura fallu deux mois pour le finir. Ça donne envie de le lire, me direz-vous… C’est que l’Éloge de la traduction de la philosophe, philologue, helléniste, traductrice et académicienne Barbara Cassin est abstraitement costaud. Je suis de plus partagée entre l’idée d’avoir lu cet ouvrage au moment opportun et celle de l’avoir lu trop tard, après d’autres ouvrages qui en auraient été éclairés autrement (je pense notamment à celui de Souleymane Bachir Diagne qui s’inscrit directement dans son sillage), ou encore trop tôt, avant tous ces penseurs qu’elle cite, entre autres Platon, Derrida, Heidegger et Humboldt, ou encore avant d’avoir ouvert le Dictionnaire des intraduisibles publié en 2004 sous la houlette de l’autrice et dont cet ouvrage est un appendice. « Vous n’avez pas les bases », m’aurait lancé Orelsan.

Je finis toutefois ce livre un mercredi, ce même jour où j’aurais lu : un article sur une nouvelle arrivée de migrants sur les côtes méditerranéennes; le premier chapitre du Rapport du groupe de travail MOC de l’UE sur la traduction, traitant de l’enseignement des langues; et une publicité pour le dernier numéro de Manières de voir intitulé « Pouvoir des langues » et dont je retiens cette phrase : « La soumission à la logique de marché culturel conduit vers un monde monochrome. »

Ces trois éléments produisent un étrange écho avec le livre tout juste refermé. Pourquoi ne pas prendre ces points d’appui pour en parler, me dis-je; le saisir par ses échos plutôt que par les références et concepts déclinés par l’autrice façon Schopenhauer, à savoir dans une subtile spirale de répétition et de développements (manque de pot, lui dont je connais vaguement l’écriture n’y est pas cité), par essence extrêmement difficiles à détisser? Procédons donc par échos, de la fin au début :

Manières de voir : la traduction contre un monde monochrome

La traduction est un outil d’apprentissage des différences, d’ouverture à l’Autre et de garantie de la diversité humaine. Voilà ce que nous dit l’autrice. Évident?

À vrai dire non, puisque depuis « la nuit des temps » (ou tout du moins depuis les Grecs), nous rappelle-t-elle, on rêve d’un langage commun à tous les êtres humains qui permettrait de se comprendre sans que la langue ne soit plus barrière; en bref, on rêve de dépasser ce fameux mythe de Babel. Pensez donc à l’espéranto, cette langue « internationale » créée en 1887 pour doter le monde d’une « langue équitable ». Pensez donc à l’anglais, longtemps langue pivot de votre outil de TAO. Rêve louable. Rêve pratique. Rêve dont Barbara Cassin nous montre les écueils, de Platon à Sarkozy (sinon à la Silicon Valley) en passant par Heidegger, pointant les dangers de la domination et de l’uniformisation par cette idée d’une langue unique ou d’une « langue meilleure qu’une autre pour » et, comme le suggère le numéro de Manières de voir, « le danger d’un monde monochrome ».

Des réflexions qui nous laissent songeuses-songeurs ensuite, face à notre outil de traduction neuronale de plus en plus présent sur le bureau, et à l’injonction de certains cabinets dont « la règle d’or est l’uniformisation ». Le lien est certes à penser et à remettre en contexte, mais il est présent : les idées que brasse la traductrice ne planent pas seulement dans les hautes sphères de l’analyse des homophonies intraduisibles de certains philosophes grecs (mémorable passage sur le non étant non-étant), mais sont aussi à trouver dans des exemples très concrets, comme la réflexion autour des outils Wordnet et Systrans.

Chaque traduction […] vous engage dans plus d’une possibilité. Il y a plus d’une traduction possible et plus d’une bonne traduction possible.

Rapport de l’Union européenne : enseigner/apprendre la traduction

Ce qui a mené avant tout Barbara Cassin à cet éloge contre-l’uniformisation et pour-la-traduction, c’est le grec ancien. Constamment, l’autrice revient sur cette langue qui a nourri sa pensée, et met en valeur l’apprentissage d’une autre langue pour comprendre la sienne : « j’ai adoré enseigner le grec à des enfants qui avaient des difficultés avec le français, pourtant leur langue maternelle, car c’est en passant par le grec qu’ils comprenaient le comment du français et que cette langue pouvait en effet être, aussi, la leur » (p.19).

Pourquoi, c’est vrai, n’enseigne-t-on pas la traduction dans les écoles? Certes, il fut un temps où l’apprentissage des langues passait par le thème et la version, méthode en partie délaissée aujourd’hui pour les approches communicatives, actionnelles et neurolinguistiques. Alors, bouffer du thème et de la version? Barbara Cassin, qui a découvert la magie du traduire en trichant (en retraduisant à partir de l’original ET d’une traduction), nous évoque plutôt l’importance de sensibiliser à la pluralité des langues, de multiplier les passerelles entre celles-ci.

C’est d’ailleurs ce qui ouvre le Rapport du groupe de travail MOC parcouru ce mercredi, rapport rédigé par des expert·es des États membres de l’Union européenne dont je ne serais pas surprise si l’autrice de cet Éloge de la traduction en faisait partie : on y recommande, de même, de « faire naître [à l’école] une conscience culturelle et linguistique », au moyen de la comparaison entre les langues pour mieux maitriser la langue d’enseignement, au moyen de la présence de livres en plusieurs langues.

De mémoire d’écolière, les langues ont toujours été présentées comme un choix pratique ou économique à faire : celle qui serait la plus utile… ou celle tout simplement qui est proposée – anglais, allemand, espagnol, italien – parce qu’il n’y a pas de prof de japonais ou de basque. Et si l’éloge de la traduction commençait à l’école?

La « méthode » pour faire face à la non-compréhension est de ne pas harmoniser, surtout pas trop ni trop vite, mais de se transporter en « zone de traduction » et de demeurer aussi longtemps que possible dans cet in-between, entre-deux ou plus de deux, jusqu’à devenir un peu meilleurs passeurs, go-betweens.

Migrations : de la langue au politique

Car oui, cet éloge est aussi, entre et dans les lignes, un éloge de l’inutile, ou plutôt de ce qui est jugé inutile, accessoire, anecdotique par le politique (ben oui, quelle idée de se prendre d’amour pour une langue morte, très certainement peu considérée dans les échanges économiques!).

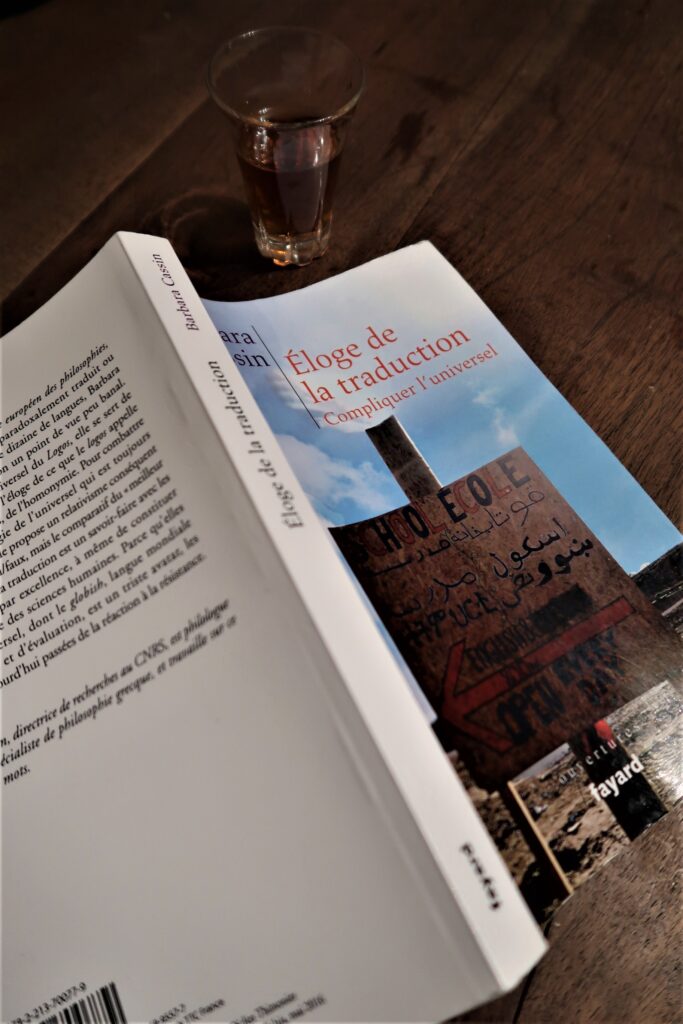

Anecdotique aussi est peut-être pour certain·es la couverture d’un livre (c’est le contenu qui importe). Vous remarquerez pourtant qu’il s’agit de la seule couverture – certes, avec celle du traducteur-tombeur Nicolas Richard en mode effeuillage sur fond rouge passion – qui ne nous propose pas une symbolique cliché de la traduction par le reflet ou par le double. Barbara Cassin nous donne ici à voir des langues, sur un panneau de fortune planté au milieu de ce qui semble être un terrain vague.

L’image n’est pas anodine : elle donne lieu à un épilogue engagé. C’est que ce livre si touffu, si tissé de culture philosophique et si « gazeux » soit-il, n’est pas juste là pour faire joli-manifeste-académique ou justifier l’entreprise colossale du Dictionnaire des intraduisibles portée par l’autrice : il s’inscrit dans une époque, celle des hémorragies migratoires sur les plages européennes. Une conclusion qui surprend par sa véhémence, par son actualité, par son retour au tangible, ce qui est devant notre nez. On sent, avec ce livre, qu’il y a désir de réactualiser l’intention du Dictionnaire des intraduisibles, et d’apporter « sa petite pierre à l’édifice » face à une situation désarmante d’absurdité.

Finalement, Barbara Cassin ne montre pas ici le travail concret du traduire comme le faisaient Nicolas Richard, Umberto Eco ou Lori Saint-Martin. Elle ne cherche pas non plus à montrer les spécificités de chaque branche de la traduction (interprétariat, traduction littéraire, traduction pragmatique, etc.) ni à évoquer les rapports entre traducteur-correcteur-éditeur pour arriver à la « meilleure » traduction.

Non, elle nous dit pourquoi la traduction est nécessaire au politique, le pourquoi étant expliqué par le comment : explorer les écarts entre les langues permet d’éviter la doxa, explorer les écarts entre les langues permet de mieux saisir nos différences et de trouver un langage commun. (On ne peut que déplorer que la traduction du Dictionnaire en ukrainien avec la collaboration de chercheurs russes n’aura pas permis d’éviter la guerre et, surtout, aura été largement moins mise en lumière que ledit conflit.)

Les traducteurs sont co-producteurs de sens, co-auteurs pleins d’« autorité » justement, ils « augmentent » le sens en illustrant la langue.

***

Alors oui, livre touffu s’il en est – je crois qu’il va me falloir encore six mois (ou six ans) pour détisser les nombreuses références parsemées, d’illustres connus (Eco, Humboldt, Schleiermacher) tout comme d’illustres moins connus (Henri van Lier, Heinz Wismann, Franz Boas) –, mais livre qui vient nous questionner sur pourquoi et comment traduire, pourquoi et comment apprendre la traduction; questionnements intéressants si l’on souhaite voir au-delà de notre facture/paie du mois.

Notons enfin la langue délectable de Barbara Cassin – car si elle nous emberlificote bien souvent dans ses références érudites, elle n’en a pas moins une façon d’écrire très spontanée : « Beurk et oui », l’entend-on dire. Ou de jouer avec les expressions « lira bien qui lira le dernier », les néologismes et les sons « instaurer à l’instar »… Quoi de plus que le plaisir des mots pour ravir un traductaire?

***

Éloge de la traduction : compliquer l’universel de Barbara Cassin, paru en 2016 chez Fayard.

À découvrir sous sa plume sur Fabula, et sous un oeil critique dans cet article (dont les arguments se valent plus ou moins : dans le présent ouvrage, Barbara Cassin dit s’écarter du heideggerisme et rejetter le « nationalisme ontologique ».)

Voir aussi ce récent balado de France Culture qui fait entrer en conversation les deux philosophes de la bande : Barbara Cassin et SOuleymane Bachir Diagne.

3 commentaires